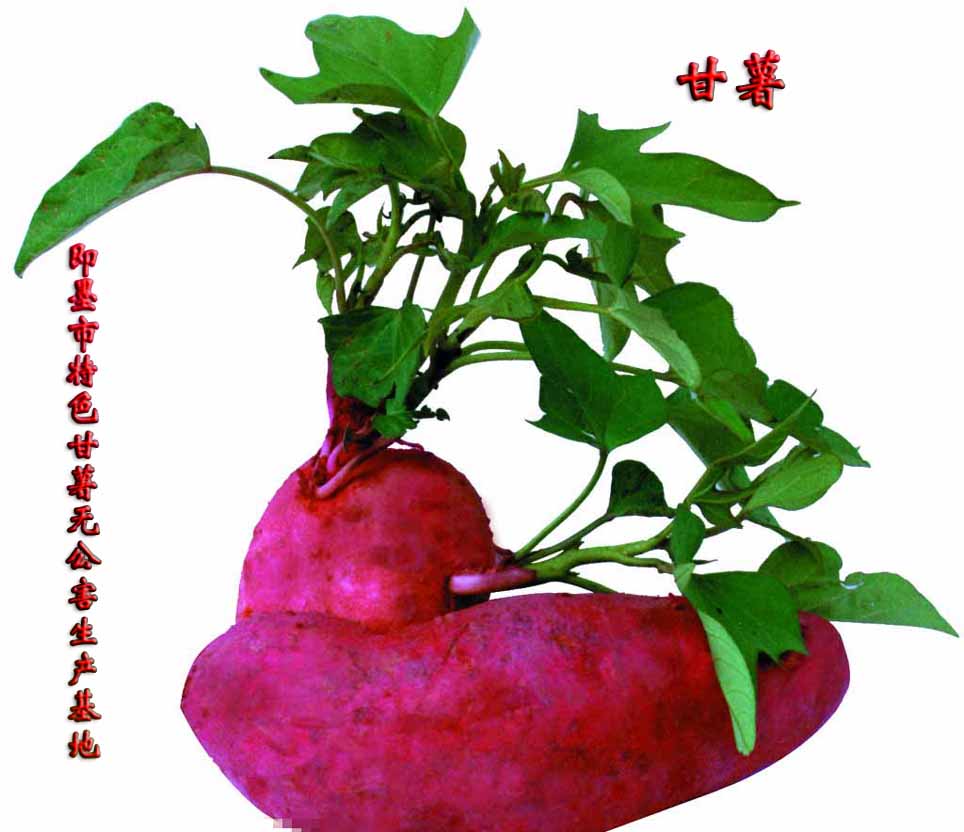

即墨市特色甘薯无公害生产基地

即墨市特色甘薯无公害生产基地

即墨市特色甘薯无公害生产基地

即墨市根据本市山区沿海镇的土质特点和当地农民传统种植习惯,自2006年开始建设了特色甘薯生产繁育基地,引进新品种进行试验、示范、推广,免费给农民提供种植技术、配方施肥等服务,引导发展甘薯生产;同时积极引进扶持农字号龙头企业,协调企业和农户签订销售合同,打造“基地+企业+农户”的发展模式,走出了一条产、加、销一体化的甘薯产业化生产之路。

目前即墨市各类甘薯种植面积5万亩,年产甘薯12万吨,其中深加工类8万吨,年产天然色素、薯泥、薯枣、粉条等2万吨,出口创汇2000余万元,成为全国特色甘薯种植面积最大、甘薯品种保有量最多的县级市,辐射带动日照、烟台等地11万户农民发展甘薯种植24万亩,帮助农民增收1.2亿元。

抢抓机遇推进甘薯生产“复苏”

甘薯在即墨已有200多年种植历史。上世纪50年代到70年代,即墨市甘薯种植面积每年都稳定在近百万亩,曾是即墨人民的“救命粮”、“饥荒粮”。特别是东部乡镇沿海多山、旱地面积大,适合抗干旱、耐贫瘠的甘薯生长。当地群众素有种植甘薯的传统,生产经验比较丰富。改革开放以来,随着小麦、玉米生产的发展,甘薯生产进入了低谷,种植面积从90多万亩降低到不足5万亩。

近几年,随着人们生活水平的进一步提高,人们重新认识到了甘薯的抗癌、预防心脑血管病、调节生理酸性等保健作用,日本、欧美等发达国家更把甘薯视为营养平衡的保健食品,掀起“食用甘薯热”。甘薯已由过去的粮食作物转变为当今的保健食品、经济作物、工业能源作物,种植潜力无限。

基于以上有利条件,即墨市将甘薯产业化生产列入全市重点工作,进行了可行性专题调研。据测算,正常年景,平均一亩甘薯生产的效益,比玉米、花生一年一作增收400-600元。如果加大科技推广力度,改良品种,种植特色甘薯的效益还可以更高。

根据东部山区镇的特点和甘薯种植效益测算,经过讨论研究,即墨市决定建立特色甘薯种植示范基地,引导群众发展甘薯种植,打造农民增收新的经济增长点。2006年,即墨市向国家农业部申报了“特色甘薯良种繁育生产基地”项目,联合山东省农科院和青岛市农业部门的技术力量,投入500万元在王村镇笔架山上建起即墨市东山特色作物研究所和2000亩良种繁育中心。2007年,青岛市老科协特色作物科普示范基地在研究所挂牌成立,青岛市老科协王志良研究员等9名老年科技工作者和7名中青年科技人员加盟其中,即墨市农业部门派驻6名精干的技术人员常年驻扎在山上,开展甘薯良种的引进试验示范推广工作。

研究所创建以来,改进及创新了大棚集中育苗、甘薯脱毒配套、特色甘薯无公害生产栽培等生产技术,为引导农户发展种植特色甘薯产业,打造增收致富新增长点,全面提供各项技术保障。

新品种、新技术、龙头企业,为产业化铺平了道路

为加快特色甘薯新品种引进和繁育,即墨市成立了甘薯品种引进小组,先后从日本、法国、美国等国家以及国内江苏、福建、北京等省市引进了高淀粉、食用、药用、水果等类型和红、白、黄、紫等多种颜色的特色甘薯品种120余个。经过反复试验,基地培育出特色甘薯品种保有量90余个,名列国内同类研究所前列。

即墨市积极与高校、科研院所等加强联系,聘请专业人员研发特色甘薯深加工产品,提高甘薯附加值。目前,已成功研发出薯泥、薯粉、薯脯、薯枣等工厂化加工技术。其中甘薯冻干食品及其加工方法(FD粉加工)、紫甘薯胶囊剂及其制法和应用获国家发明专利,甘薯薯泥、薯粉、薯脯工厂化加工技术填补国内技术空白。

为促进甘薯新品种快速推广,尽快呈现效益,即墨市农业部门一方面带领种植户外出参观学习,感受种植特色甘薯的效益;另一方面抓住甘薯生产的关键环节,采取举办培训班、现场指导、发放资料、座谈会等形式,手把手教农户甘薯种植、配方施肥等技术。目前已累计举办培训班140余场次,印发宣传材料12万余份,培训群众2.6万人次。

龙头企业是促进甘薯产业化生产的强有力“引擎”。在引导农户种植特色甘薯的同时,即墨市积极引进扶持龙头企业“消化”甘薯,积极打造“基地+企业+农户”的甘薯产业化发展模式。2006年至今,即墨市已引进青岛双龙天然生物科技特色甘薯深加工企业1家,培植发展青岛农发天然产物、青岛京源食品甘薯深加工企业2家和墨河封缸酒厂、青岛九盛酒业甘薯酒类加工企业2家。

青岛双龙天然生物科技公司完成了紫色素提取、FD粉加工、紫甘薯胶囊制备等具有独立知识产权的国家发明专利技术转化,开发应用了薯泥、薯粉色素、FD粉、胶囊剂、薯泥、薯粉以及面包、糕点等甘薯系列产品深加工技术,产品已打入日本、韩国等国际市场。青岛农发天然产物公司以提取甘薯色素为主,企业加工量逐年递增。仅色素加工每年至少要“吃掉”3000吨甘薯,色素产品远销美、德、法、日、韩等10多个国家,加工升值率达476.2%。

墨河封缸酒厂、青岛九盛酒业以食用型甘薯为原料,年“消化”甘薯2000多吨,生产地瓜养生酒、鲜地瓜酒2500多吨,投放市场供不应求,经济效益相当可观。此外,即墨市还因地制宜培育发展了10多个甘薯加工专业村、4家粉条加工专业合作社,年“消化”淀粉型甘薯6万吨。

政府扮“红娘”,农民得利益

上联龙头,下牵农民。即墨市农业部门积极扮演“红娘”角色,为企业和农户牵线搭桥,协调双方签订甘薯最低保护价收购合同,保障农户收益。

色素型、淀粉型、食用型三种甘薯,用途不同,亩产不同,价格也有异。紫甘薯亩产量最低,政府协调企业与农户签订不低于0.96元/公斤的“订单合同”,如果甘薯收获时遇行情波动,则按市场最高价敞开收购,农户收益更多。

“订单合同”在手,直接催旺了甘薯生产,形成了“基地+企业+农户”的产、加、销一体化特色甘薯产业化发展模式,有效解决了农户生产甘薯的销售问题,也保证了企业的生产需求,实现了“双赢”,成为带动农户增收致富的新增长点。

在甘薯栽植的旺季6月份,即墨市笔架山特色甘薯良种繁育基地,一长溜车子排队等候“抢”甘薯秧苗,烈日烘烤中,53岁的老孙显得很疲惫。“早晨4:30就起床拔甘薯秧苗,一上午拔了39万棵,都被‘抢’走了,还有这么多车在等着呢。一个栽植季节下来,至少要给群众供给2000万棵苗子才行。”

田横镇郑家村群众郑瑞宏一大早“抢”走了2万棵秧苗,又回来还想再要2万棵。 “甘薯抗干旱抗贫瘠好侍候,旱点涝点都不要紧,几乎不招虫子,栽上就不大用管理了;政府提供苗子、技术、配方肥等种植服务;企业有合同不愁卖。一亩地能产2000公斤紫甘薯,抛去200元的肥料、人工钱,按保护价算,一亩地至少纯收入1720块钱,是玉米、小麦两季轮作1.7倍还多。去年我种了6亩,今年打算种10亩。”

谈起特色甘薯今后的发展方向,即墨市分管农业的副市长郭可汾说,下一步,即墨市将在抓好现有基地建设基础上,努力打造中国北方特色甘薯良种繁育基地和甘薯脱毒速繁中心,争取用3到5年时间,使特色甘薯种植面积达到10万亩以上。同时,积极扶持甘薯深加工企业做大做强,带动甘薯产业化向纵深方向发展,让种植农户获得更大收益。(完)